Мы привыкли думать, что насилие происходит там, где у человека исчезает что-то человеческое. Разрушается эмпатия, пропадает контроль, выключается совесть. Так возможно проще. Удобнее сохранять дистанцию между «нами» и «ними». Но что, если это заблуждение? В эти дни скорби и памяти, чем пристальнее смотришь на происходящее, понимаешь, что чаще всего насилие совершают не потому, что ничего не чувствуют, а потому, что как-раз чувствуют слишком много. Не вопреки морали, а ради нее.

Праведность против праведности.

Не хаос, а порядок, расписанный по пунктам.

И — самое страшное — искренне оправданный.

Антропологи Фиск и Рай в своем недавнем исследовании прямо заявили об этом: люди причиняют боль не вопреки своим нравственным принципам, а во имя их. Не из садизма. Не из безумия. А из чувства долга, справедливости, принадлежности.

Родитель «для твоего же блага».

Солдат «во имя защиты».

Гражданин «чтобы восстановить порядок».

И это не отсутствие морали, а мораль которая превратилась в оружие.

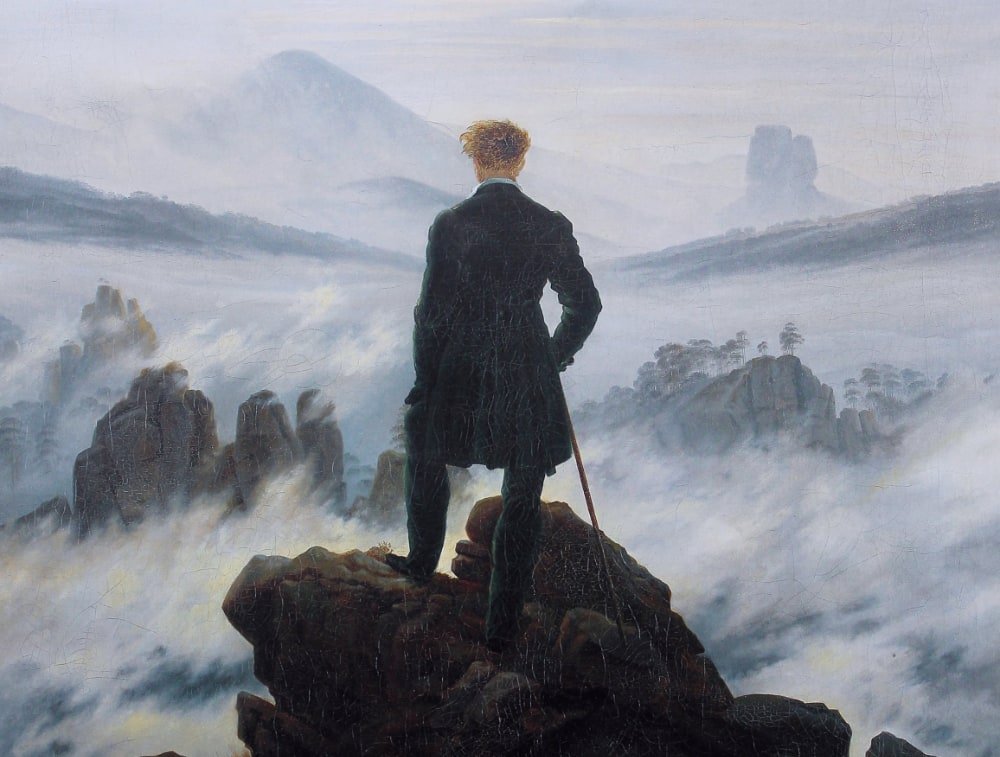

Альбер Камю писал, что однажды ностальгия берёт в руки оружие и принимает на себя всю вину. Насилие редко рождается из ненависти — чаще от тоски. Из ощущения предательства. Из желания вернуть мир «как он должен быть». И в какой-то момент человек говорит себе: «я обязан». А значит — « имею право».

Поэтому не работает ни стыд, ни логика. Для того, кто уверен, что поступает правильно, вопрос не в «добре или зле». Для него все проще: «верность» или «измена». Любая уступка кажется предательством. Наказание — подтверждением правоты. А уговоры он воспринимает как ловушку.

Ницше предупреждал в своем время: опасность не в том, что мораль разрушается. Опасность в том, что она становится священной. А священное не обсуждают. Его защищают. И ради него требуют жертв. Насилие редко начинается с монстров. Оно начинается с мифов. А мифы живут гораздо дольше, чем люди.

Почему войны длятся так долго? Почему мир не наступает даже там, где его вроде хотят все? А потому, что мир несет в себе сомнение. А сомнение для праведника — невыносимо.

Практически любая война заканчивается переговорами. Вопрос в цене. Сколько ещё людей должно погибнуть, чтобы остановить насилие? Сколько ещё трупов и слёз нужно, чтобы стороны согласились?

Но в конфликтах идентичности все гораздо жестче. Как отмечает политолог Александр Доунс — каждая сторона убеждена, что другая морально не способна сдержать слово. И вот он — тупик.

Я не верю, что крики и нравоучения могут что-то изменить.

Мораль меняется только через отношения.

Не «ты причинил им зло», а «ты предал нас». Не «ты — плохой», а «ты больше не похож сам на себя».

И еще кое-что. Я умею драться — обучен этому, и я знаю — иногда без применения силы просто нельзя. Бывают моменты, когда надо остановить зло руками (и/или ногами), чтобы выжить и защитить…

Я не пацифист и не романтик. Но сила может только одно — остановить насилие, но неспособна его преобразовать. Она не переплавляет убеждения. Когда угроза снята, начинается настоящая работа. Не унижать и не читать морали, а показать — насилие не сделало тебя героем, оно сделало тебя предателем тех, ради кого ты действовал.

Культура общества меняется не тогда, когда насилие запрещают.

Оно меняется тогда, когда насилием перестают восхищаться.

Когда матери говорят: «Не именем моего сына».

Когда братья говорят: «Это не честь».

Когда община говорит: «Ты нас не защитил — ты нас подставил».

Пока насилием восхищаются — оно живет. А кончается оно когда даже свои отворачиваются.

Поэтому для меня вопрос уже не «как все это закончится». Мы уже знаем: усталостью, переговорами, тишиной…

Вопрос в другом:

в какой момент насилие начинает казаться единственным выходом —

и кто решится первым сказать своим: «Только не так».