Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим.

— Фёдор Михайлович Достоевский , книга «Братья Карамазовы»

Мы все лжём. Чтобы не задеть чьи-то чувства, чтобы избежать осуждения или не спровоцировать конфликт. Мы приукрашиваем резюме, что-то недоговариваем друзьям, сглаживаем острые углы. Иногда даже просто, чтобы поддержать беседу.

Такая «социально-приемлемая» или бытовая, повседневная ложь легко замечается, и зачастую легко прощается.

Но как быть с ложью, которую мы рассказываем самим себе?

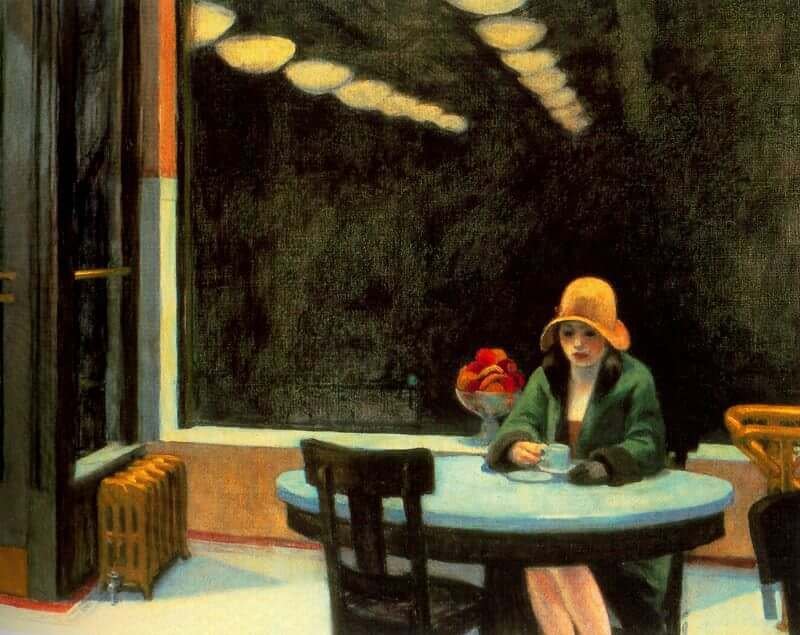

Самообман — это такая невидимая, тихая ложь. Это истории, которые мы раз за разом рассказываем себе о том, кто мы есть, чего хотим и чего боимся. В отличие от «бытовой» лжи, самообман не всегда осознан и не всегда намеренный. Мы не говорим: «я совру себе сейчас» — мы просто выбираем верить в то, что удобнее, легче и безопаснее. И тем не менее, именно такие внутренние искажения могут незаметно направлять всю нашу жизнь.

Природа самообмана

Самообман — это не просто психологическая ошибка, а, скорее, некая структура, похожая на строительные леса, которую мы незаметно возводим, чтобы не столкнуться лицом к лицу с пугающей свободой. Жан-Поль Сартр называл это «дурной верой» (фр. mauvaise foi): не просто ложью себе, а отказом признать, что мы — не просто статуи, высеченные самой судьбой, а живые существа, постоянно вынужденные делать выбор.

Мы убеждаем себя, что являемся жертвами обстоятельств, что мы «должны» быть такими, какие есть. Самообман проявляется в том, что мы убеждаем себя: «Я не могу уйти», «Я должен остаться», «Ей, ему, им виднее».

Мы внушаем себе, что у нас нет выбора, чтобы избежать тревоги, которую вызывает свобода.

Мартин Хайдеггер говорил о схожем механизме бегства: большинство людей живут неаутентично, растворяясь в «Они» (Das Man) — навязанных социальных нормах, ожиданиях и чужих ролях.

Так мы прикрываем своё подлинное бытие удобной иллюзией принадлежности.

Мир, который мы себе представляем, будто бы основан на мнении других, но на деле — это отражение нашей собственной потребности быть принятыми, одобреными.

Проще говоря, мы лжём себе, чтобы почувствовать себя в норме, в безопасности, и иметь контроль.

Почему мы лжём себе?

Ложь себе — это попытка защитить нечто уязвимое внутри себя, а не задача кого-то обмануть.

Психологически самообман — это не броня из стали, а скорее мягкая ткань, плотно облегающая душу. Он защищает нас от стыда, с которым мы не готовы столкнуться, от сожалений, которые мы ещё не осознали, от страхов, с которыми страшно остаться наедине.

Исследования подтверждают это. Согласно данным Proceedings of the Royal Society B, вера в собственную ложь снижает внутреннее напряжение и даже делает нас более убедительными в глазах других. Иногда наше выживание зависит от искренности — пусть даже она ложна.

Что скрывается под поверхностью?

Когнитивная психология предлагает некоторые объяснения или хотя бы некие узнаваемые закономерности:

Когнитивный диссонанс (Фестингер, 1957): когда между тем, кем мы являемся, и тем, кем «должны» быть, возникает конфликт, мы скорее изменим своё объяснение, чем поведение.

Предвзятость подтверждения или склонность к подтверждению своей точки зрения. Мы подсознательно выбираем лишь те факты, которые подтверждают нашу уже существующую версию себя.

Иллюзия самопонимания (Пронин, 2007): мы переоцениваем степень своего самопознания и не замечаем бессознательных импульсов, влияющих на выбор.

Это не просто логические ошибки. Это эмоциональные конструкции, удерживающие целостность нашего внутреннего мира, даже если он противоречив. Мы неосознанно стремимся к внутренней согласованности — даже если для этого приходится отвергать правду.

Иногда быть последовательным оказывается проще и безопаснее, чем быть искренним.

Случай из практики: Уютная ложь

Марку 42. Руководитель с безупречным резюме. Внешне — всё идеально: стильная квартира, престижная работа, соцсети, полные моментов успеха и достижений. Он полностью состоялся. На бумаге…

Но терапия редко имеет дело с бумагами.

То, с чем Марк пришёл ко мне, как это часто бывает, незаметно, но некая тяжесть откровенно ощущалась. Казалось бы, без веских причин, но обнаружились тревожные понедельники. Раздражение, которое выливается не туда. Бессонные ночи. Зажатая грудь, и невозможность элементарно выдохнуть. Мысли, которые кружат где-то и никак не приземлятся.

Пока не прозвучал один вопрос, не громкий, но ошеломляющий.

«В чьей фантазии ты живешь?»

Он замолчал.

Комната будто бы стала заполняться чем-то настоящим. Тем, что начинало пробиваться уже ранее.

— «Моего отца», — ответил он.

И всё встало на свои места. Марк жил не свою жизнь. Он следовал не своей истории, носил чужие представления об успехе как неподходящий костюм. Так бывает со многими из нас. Мы унаследовали сценарии и ценности: кем быть, что хотеть, как жить. Они кажутся нашими — просто потому, что были с нами слишком долго.

Вот почему самообман не злонамерен. Он буквально защищает и спасает. История Марка оберегала его от пугающего вопроса: «А чего хочу я?» Ведь как только такой вопрос возникает, всё привычное начинает шататься. Границы чужих ожиданий исчезают. И остаётся только свобода и выбор. Но и ответственность за этот выбор…

Но именно в этом выборе — дверь. Неудобства, тревога, бессонница, вспышки гнева — не провал, не поражения. Это просто сигналы о чем-то подлинном, что стучится в наше сознание.

Настоящая работа начинается, когда ты позволяешь себе спросить: «А это разве моя жизнь?» Вызов не из простых. В нем и тревога, и сомнения. Иногда даже полный распад. Но возможно это единственный путь назад к себе, к своему внутреннему дому.

Как общество учит нас притворяться

Самообман — это не только психологический механизм, но и культурный феномен.

Нас не просто инстинктивно тянет избегать боли — нас учат её маскировать. Мы живём в эпоху, где важнее казаться, чем быть, где внешняя картинка ценится выше подлинного присутствия.

Социальные сети приучают нас к тому, чтобы создавать идеализированную версию собственной жизни вместо принятия её реальности. Благополучие становится товаром. Культура потребления настойчиво убеждает: ещё одна покупка — и ты наконец-то будешь счастлив. Даже психотерапия порой подыгрывает этому спектаклю, когда вместо глубокого проживания боли или страдания, она предлагает «позитивную переоценку», обходя стороной острые вопросы и переживания. Экзистенциальный философ и психотерапевт Эмми ван Дорцен отмечает, что даже специалисты могут поддаваться искушению быть честными лишь отчасти, предлагая красивые решения вместо того, чтобы вместе со своим клиентом окунуться в глубину его опыта, какой-бы тяжелый и мучительный он не был.

В этом контексте самообман становится не просто нормой — он поощряется.

Философ и социальный психолог Эрих Фромм словно предвидел это, когда в своей книге «Бегство от свободы» он писал о пугающем утешении конформизма, то как мы обмениваем живое, подлинное «я» на социальную маску, а потом забываем, что оказывается когда-то у нас было лицо.

И в этом, пожалуй, самая горькая ирония: мы начинаем воспринимать маску как свой истинный облик.

Нейронаука, тело и ложь

Как показывают исследования самообман имеет и биологические корни. Префронтальная кора мозга, отвечающая за принятие решений и самоконтроль, способна подавлять болезненную информацию ещё до того, как она доходит до сознания. Мозг предпочитает внутреннюю стабильность — даже ценой правды. Он «глушит» истину задолго до того, как она становится просто невыносимой.

Таким образом, тело не просто участвует — оно активно помогает нам лгать самим себе. Оно редактирует память, искажает эмоции и восприятие, чтобы сохранить чувство целостности. Мы не всегда избегаем правду сознательно, просто иногда мы её даже по-настоящему то и не увидели.

Палка о двух концах: польза или вред?

Всегда ли самообман разрушителен? Нет, не обязательно.

Психолог Белла ДеПауло в своих исследованиях повседневной лжи показала: большинство наших обманов мелкие, и даже…полезные. Это может быть комплимент, чтобы не нарушить тишину или лёгкое преувеличение, чтобы просто подбодрить друга. Такие «подмазки» помогают взаимодействовать.

А когда жизнь вдруг ломается, будь то в горе, болезни, утрате — самообман становится чем-то большим. Он становится мостом. Раздутый оптимизм может дать время, чтобы встать, вздохнуть, и сделать шаг, когда правда все ещё невыносима.

Нейробиолог Тали Шарот называет это «предвзятостью оптимизма» — склонностью мозга к надежде, даже если факты кричат об обратном. Такой механизм помогает пройти через боль, потери, крах. Люди пережившие травму часто не могут обработать всё и сразу. И не должны.

Временное отрицание — не слабость, а стратегия выживания.

Исследования демонстрируют, что даже небольшой позитивный сдвиг в восприятии себя может снизить уровень депрессии и усилить мотивацию. Такая «сладкая ложь» как мягкие края вокруг острого лезвия правды. Они дают нам возможность жить, когда жить невыносимо.

Но важно помнить — это не каркас, а всего лишь временное сооружение. Опора, но не суть.

Когда ложь становится привычкой, а потом и нашей идентичностью, что-то в нас застывает. То, что ранее нас защищало, начинает держать в плену и однажды мы просыпаемся не просто живя во лжи, а веря, что по-другому жить и невозможно.

Цена избегания

Долгосрочные последствия самообмана могут включать:

- Ошибочные решения

- Эмоциональный застой

- Нарушенные или поверхностные отношения

- Неаутентичность

- Cожаление

Терапевты часто сталкиваются с этим. Один клиент говорит: «У меня всё в порядке», другой четко заявляет: «Я просто такой». Или тот, кто обычно молчит, говорит: «Я не способен измениться». Это не факты — это защитные доспехи. Истории, которые мы создаём не чтобы кого-то обмануть, а чтобы уберечь себя от более глубокого переживания — боли неопределённости.

Фридрих Ницше однажды задался вопросом:

«Что вы считаете самым человечным? — Уберечь другого от стыда.

Что есть печать освобождения? — Не стыдиться самого себя».

Исцеление начинается не тогда, когда нас подталкивают, а в тот момент, когда мы готовы повернуться лицом к тому, от чего всё это время отворачивались. Часто то, что нам требуется на самом деле, не скрыто — оно просто скрывается за стыдом, столкнуться с которым мы так боялись.

Истина — не цель, а путь

Истина — не пункт назначения, в который мы направляемся. Это то, к чему мы снова и снова возвращаемся.

Она открывается слоями, не сразу, а постепенно. Хайдеггер называл это «раскрытием» — медленным снятием покровов с того, что более нам не служит. Сартр видел истину в моменте, когда мы перестаём делать вид, будто мы в западне, и начинаем признавать свой выбор, даже если он труден или противен.

Так с чего собственно начать?

Лучше спросите себя:

Не «Что со мной не так?», а «Чего я избегаю?»

Ищите зазор

Между тем, что вы говорите, и тем, что делаете. Часто истина прячется именно в этом зазоре, в этом промежуточном пространстве.

Позвольте дискомфорту прозвучать

Прежде чем начать себя утешать или «переформулировать» — просто прислушайтесь. Некоторые истины сначала могут ранить, но лишь чтобы позже исцелить.

Встряхните вашу жизнь

Не жестокость, а ясность. Окружите себя теми, кто мягко, но честно не даст вам спрятаться.

Используйте терапию как путь к трансформации, а не как спектакль.

Не только ради того, чтобы полегчало, но чтобы стало по-настоящему. Честнее.

Практикуйте осознанность

Если ум начинает оправдываться и защищаться — скорее всего, истина где-то рядом.

Но всё это не имеет смысла без мужества.

Ложь, которую мы носим, возникла не от злобы. Она — броня, которая защищала нас, пока мы не были готовы встретиться с правдой. Отпустить её значит лишиться защиты. Это может ощущаться как утрата. Как будто выходишь из тёплого помещения на мороз. И как будто становишься видимым.

Тем не менее, то, что мы теряем в защите, мы возвращаем себе в подлинности. Потому что плата за самообман всегда выше, чем кажется. Цена его — отчуждение, оцепенение, и жизнь, которая выглядит «нормально», но настоящей, по большому счету, не ощущается.

Спросите себя:

От чего я всё ещё отворачиваюсь?

С какой частью себя мне уже пора расстаться?

Ответы возможно вас встряхнут.

Но именно в этом месте и начинается путь.

Говорить правду другим — акт честности.

Говорить правду себе — акт освобождения.

Список литературы

Beauregard, M., Levesque, J., & Bourgouin, P. (2001). Neural correlates of conscious self-regulation of emotion. The Journal of Neuroscience, 21(18), RC165. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.21-18-j0001.2001

DePaulo, B. M., & Kashy, D. A. (1998). Everyday lies in close and casual relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 63–79. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.1.63

Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science, 302(5643), 290–292. https://doi.org/10.1126/science.1089134

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Heidegger, M. (1962). Being and Time (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Harper & Row. (Original work published 1927)

Pronin, E. (2007). Perception and misperception of bias in human judgment. Trends in Cognitive Sciences, 11(1), 37–43. https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.11.001

Sartre, J.-P. (1956). Being and Nothingness (H. Barnes, Trans.). Washington Square Press. (Original work published 1943)

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219–247. https://doi.org/10.1037/0278-6133.4.3.219

Sharot, T. (2011). The optimism bias. Current Biology, 21(23), R941–R945. https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.10.030

Taylor, S. E., & Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103(2), 193–210. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.193

Trivers, R. (2011). The folly of fools: The logic of deceit and self-deception in human life. Basic Books.

von Hippel, W., & Trivers, R. (2011). The evolution and psychology of self-deception. Behavioral and Brain Sciences, 34(1), 1–16. https://doi.org/10.1017/S0140525X10001354

van Deurzen-Smith, E. (1997). Everyday mysteries: Existential dimensions of psychotherapy. Routledge.